尾上菊之助が企画から取り組んだ新作歌舞伎『極付印度伝 マハーバーラタ戦記』が歌舞伎座で上演中です。

10月1日に初日の幕を開けたこの舞台は、開幕するやいなや、SNSを中心に"面白かった!"という感想が多く見られ、口コミ効果で評判が広がっています。

世界最長の叙事詩「マハーバーラタ」を歌舞伎化するという、誰もが想像すらできなかったこの企画は、菊之助が2014年にSPACの『マハーバーラタ』を観たとき、これを歌舞伎にできないかと考えたそうです。

本作は、そうした菊之助の熱い思いから、自ら脚本の製作、振付等にも携わり、何度も打ち合わせを重ねて創られたんだとか。

インドの宗教や哲学、神話の要素が詰まったこの物語を、日本の伝統芸能である歌舞伎でどのように上演するのか...。

実際の舞台を観る前までは、半信半疑のような気持ちの方も多かったのではないでしょうか。

ところが、そんな外野の了見の狭さを軽々と飛び越え、眼前には今まで観たことのない、全く新しい世界が出現していました!

序幕から圧巻でした。

古いお堂のような場所に居並ぶ神々は、黄金を身にまとっているかのように煌びやか。

それでいてケバケバしさはなく、神聖さを感じさせます。

衣裳を手がけたのは、SPACの高橋佳代さん。

インドのカタカリダンスをイメージして作られたそうです。

大黒天(だいこくてん・楽善)、シヴァ神(菊之助)、那羅延天(ならえんてん・菊五郎)、梵天(ぼんてん・松也)が微睡んでいると、竹本の語りに合わせてひとりずつ目を覚まします。

この演出は『忠臣蔵』の大序を意識して作られたのだな、と気付くと同時に「やっぱりこの作品は歌舞伎なのだ」と腑に落ちた瞬間だったようにも思います。

「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 太陽神(左團次)、大黒天(楽善)、シヴァ神(菊之助)、那羅延天(菊五郎)、梵天(松也)、帝釈天(鴈治郎)[(c)松竹]

「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 太陽神(左團次)、大黒天(楽善)、シヴァ神(菊之助)、那羅延天(菊五郎)、梵天(松也)、帝釈天(鴈治郎)[(c)松竹]

さて、この序幕で語られる神々の会話は、後の物語に大きく関わる話をしています。

争いを繰り返す人間が原因で世界が滅んでしまうから、この世を一度終わらせてしまおうか、と人間からしてみれば"物騒"な内容を議論しています。

世界を救う方法を模索している神々のうち、太陽神(たいようしん・左團次)は"慈愛が世界を救う"と言い、反対に帝釈天(たいしゃくてん・鴈治郎)は"武力で世界を支配すれば争いはなくなる"と説きます。

そこで、那羅延天は二神に各々子をもうけ、その子たちがこの世界をどうするか、ふたつの案を試してみようと提案します。

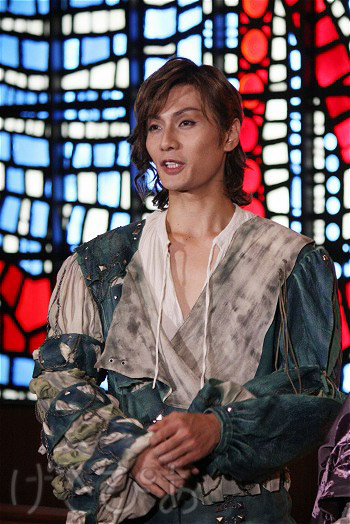

神々の思惑で、この世に生を受けたのが、菊之助演じる迦楼奈(かるな)と松也演じる阿龍樹雷(あるじゅら)です。

ふたりは同じ母・汲手姫(くんてぃひめ・梅枝のちに時蔵)から生まれるのですが、迦楼奈の父は太陽神、阿龍樹雷の父は帝釈天と、別々の宿命を背負っていたのです。

物語は、青年へと成長した迦楼奈を軸に描かれますが、運命の糸に導かれるように、王権争いの渦中へと巻き込まれていきます。

そのキーマンともいうべき存在が七之助演じる鶴妖朶(づるようだ)王女。

彼女は、出自の正しさから自分こそが王を継ぐに相応しいと正統性を主張します。

ここだけ聞くと、鶴妖朶は正しいようにも思えますが、邪魔者を殺そうとしたり、罠を仕掛けたりとなかなかの策略家で恐ろしい女性です。

そんな鶴妖朶に窮地を救われ、恩を感じた迦楼奈は永遠の友となる約束を交わします。

こうして、阿龍樹雷たち兄弟(五王子)と迦楼奈も加わった鶴妖朶たちとの王権争いの幕が切って落とされたのです。

「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 迦楼奈(菊之助)、阿龍樹雷(松也)、汲手姫(時蔵)、五王子の教育係の仙人・久理修那(菊五郎)[(c)松竹]

「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 迦楼奈(菊之助)、阿龍樹雷(松也)、汲手姫(時蔵)、五王子の教育係の仙人・久理修那(菊五郎)[(c)松竹]

「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 太陽神(左團次)、大黒天(楽善)、シヴァ神(菊之助)、那羅延天(菊五郎)、梵天(松也)、帝釈天(鴈治郎)[(c)松竹]

「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 太陽神(左團次)、大黒天(楽善)、シヴァ神(菊之助)、那羅延天(菊五郎)、梵天(松也)、帝釈天(鴈治郎)[(c)松竹] 「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 迦楼奈(菊之助)、阿龍樹雷(松也)、汲手姫(時蔵)、五王子の教育係の仙人・久理修那(菊五郎)[(c)松竹]

「マハーバーラタ戦記」序幕 左より 迦楼奈(菊之助)、阿龍樹雷(松也)、汲手姫(時蔵)、五王子の教育係の仙人・久理修那(菊五郎)[(c)松竹]