「NARUTO -ナルト-」製作発表より 右から坂東巳之助、中村隼人

「NARUTO -ナルト-」製作発表より 右から坂東巳之助、中村隼人

坂東巳之助、中村隼人らが出演する新作歌舞伎「NARUTO -ナルト-」の製作発表が行われた。

「NARUTO -ナルト-」は落ちこぼれ忍者うずまきナルトの成長を描く、忍者バトルアクション物語。1999年から2014年まで週刊少年ジャンプで連作された全72巻・外伝1巻の大作。様々な伝承などに材を得た独自の世界観で、日本のみならず世界中に多くのファンがいる人気作だ。

この「NARUTO -ナルト-」が新作歌舞伎として8月に上演される。

メインキャラクターのうずまきナルトとうちはサスケは、坂東巳之助と中村隼人が演じる他、敵役のうちはマダラは市川猿之助と片岡愛之助が交互に演じる。脚本・演出はG2が手掛ける。

本作の製作発表が行われ、各人が意気込みを語った。【動画6分】

記事全文をエントレで観る

エントレで観る

Youtubeで観る

(撮影・編集・文:森脇孝/エントレ)

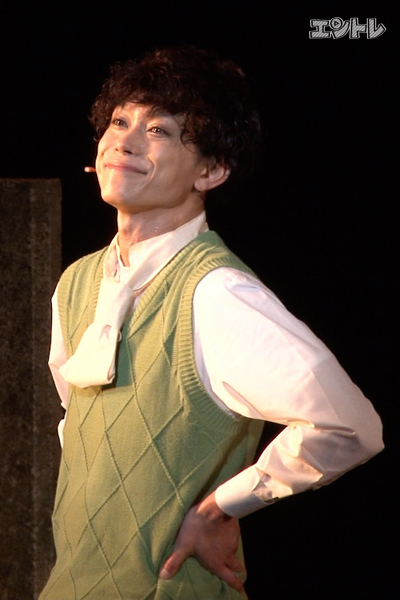

舞台「若様組まいる~アイスクリン強し~」玉城裕規

舞台「若様組まいる~アイスクリン強し~」玉城裕規

畠中恵の人気小説を原作とした舞台「若様組まいる~アイスクリン強し~」が4月27日からサンシャイン劇場で開幕した。出演は玉城裕規、宮﨑香蓮、井上小百合、粟根まことなど。

本作は「しゃばけ」シリーズで第1回吉川英治文庫賞を受賞した畠中恵の小説「アイスクリン強し」を舞台化するもの。

明治23年を舞台に駆け出しの西洋菓子職人・皆川真次郎と旧旗本出身の警官たち「若様組」らが繰り広げるスイーツ文明開化物語だ。

出演は玉城裕規、入江甚儀、宮﨑香蓮など若手に加え、乃木坂46の井上小百合が出演するほか、劇団☆新感線の粟根まこと、お座敷コブラの伊藤裕一などが出演する。脚本・演出は「私のホストちゃん」などを手掛けた「拙者ムニエル」の村上大樹が務める。

本作の公開舞台稽古と囲み取材が行われた。動画はこれを抜粋したもの。【動画4分】

記事全文をエントレで観る

エントレで観る

Youtubeで観る

(撮影・編集・文:森脇孝/エントレ)

■ミュージカル『1789』2018年版特集vol.6■

フランス生まれ、日本では2015年に宝塚歌劇団で初演され、翌2016年には東宝版として新たに上演されたミュージカル『1789 -バスティーユの恋人たち-』。

待望の再演が現在、帝国劇場で上演中です!

『1789』をはじめとするフランス生まれのミュージカルは、打ち込みなども多用された斬新なサウンドも印象的ですが、本作は特に、今までの日本ミュージカル界にはあまりない手法が取り入られ、音楽的にも面白いものとなっています。

その『1789』の音楽的魅力について、音楽監督の太田健さんにお話を伺ってきました!

●太田健 プロフィール●

1970年大阪生まれ。京都市立芸術大学大学院、米国マネス音楽大学大学院で学び、2002年2月、宝塚歌劇団に入団。2004年1月、花組公演『天使の季節』で作曲家デビュー。『太王四神記』『オーシャンズ11』『るろうに剣心』『ポーの一族』など、小池修一郎の演出する一本立て作品で音楽を担当することが多い。また『スカーレット・ピンパーネル』などフランク・ワイルドホーン作品の音楽監督も多く務めるほか、SMAPの21枚目のアルバム『Mr.S』(2014年)に「Theme of Mr.S」を提供するなど、劇団外部でも活躍。

◆ 太田健 INTERVIEW ◆

―― まずは音楽監督とはどんなお仕事なのか、教えてください。

「基本的に、音楽全般を取り仕切るのが音楽監督です。特に外国の作品を上演する場合は...今回でしたら『1789』のフランスの著作元があり、それを上演する権利を日本が買います。それをまったくそのままやるのか、もしくは色々な手を加えてやるのかということを演出家(小池修一郎さん)と相談しつつ、音楽のアレンジに関する作業を進めていきます」

―― 『1789』はけっこう、日本版のアレンジが加わっていますね。

「演出の小池先生から「この曲はこちらに使いたい」「この曲はもっとこんなアレンジに変えて欲しい」ということがたくさん出てきますので、日本版はこんな形にしたいんだとフランスの著作権元に相談し、許可を得て、日本版の楽譜上のすべてをやっていく、というのが最初の仕事。そのあと、最終的に稽古場で全体の流れが固まった段階で、あちらの雰囲気そのままでやりたいものはそれを再現するオーケストラの譜面を書き、日本版アレンジや新曲は、イチからオーケストラのアレンジをする。歌のことは歌の先生がやってくださっているので、"それ以外の音楽のこと全般" ですね」

―― いま「あちらの雰囲気そのままでやりたいものは再現をするオーケストラの譜面を書く」と仰ったのですが、オーケストラは全部日本で録っているんですか? 私は『1789』は生オケではなく録音だときいて、フランスで使っていた音源をそのままもらってやっているのかと思っていたのですが。

「全部、こちらで録り直しています。『ロミオとジュリエット』からずっとその形です。プレイヤーも日本のスタジオミュージシャンの方たちです。「録音したものをあげるよ」とフランス側は言うんですが、でもやっぱりちょっとテンポ感が違うんですよね。フランス語だとあのテンポでいいけれど、日本語だと少しテンポを上げないと違和感がある曲があったり。ほとんどフランス版と同じテイストで良いものは頂いたものを使うことも出来ますが、そうなると今度は日本で録ったものと向こうで録ったものを混ぜることになる。そうするとどうしても音源の雰囲気が変わるので、結局、統一感を出すために全部、日本で作り直しています。ちなみに "打ち込み" も、日本でイチからやっていますよ」

―― そんな苦労をして、全曲録音、打ち込み。生では出せない音があるということでしょうか。

「"リズムの感じ" ですね。コンピュータで作る音って、簡単に言うと「今風」。フランスのミュージカルは曲自体はとてもクラシックなのですが、ベースが今風のリズムなんです。そうすると、その音を生オケで出すことは難しい。フランスのオリジナルがもともと全曲録音で、やっぱりそれを基本として欲しいということなので。例えば『ロミオとジュリエット』などは、ロンドン公演はアレンジも変えてすべて生オケで上演していたりと、国ごとに色々なことをやっているのですが、日本版ではやはりオリジナル版の匂いそのままやりたいね、とプロデューサーや小池先生とお話して、録音でいくことになりました」

―― 特に初演の時は、帝国劇場で、生オケではなく録音ということに、ファンも様々な思いを抱いたと思います。うがった見方をすれば「経費削減ではないか」とか。

「帝劇という劇場は、もともとオーケストラを使う作りになっていますからね。ただ、この公演に関しては経費のために...ということはまったくなく、大元のフランス版がテープだからというだけなんです。実際に録音も、シンフォニー・オーケストラくらいの莫大な人数で、丸2日くらいかけてやっています。さらに全曲打ち込みをしていますから、経費的にはけっこうな額がかかっているんですよ」

韓国で2006年に誕生して8年ものロングランヒットを飛ばし、ロマンチック・コメディ・ミュージカルのジャンルを確立したミュージカル『キム・ジョンウク探し』。

日本では、2016年に村井良大、彩吹真央、駒田一の3名のキャストで日本版初演として上演し(タイトルは『キム・ジョンウク探し~あなたの初恋探します』)、好評を博しました。

昨年も『Finding Mr.DESTINY』としてフレッシュなキャストで上演されましたが、このたび、満を持して初演時のオリジナルキャスト3人が帰ってきます!

物語は、何をやってもダメダメな男・ミニョクが始めた「初恋探し株式会社」に、ヒロインのアン・リタが、忘れられない初恋の人"キム・ジョンウク"を探しにやって来るところから始まります。といっても、手掛かりはキム・ジョンウクという名前だけ。果たして初恋の人を無事に探し出すことができるのか...?リタの記憶を頼りに、ミニョクとリタの2人で初恋の人を探し出す過程をロマンチック・コメディ・ミュージカルとして描きます。

■『うつろのまこと』特別連載 vol.2■

劇団InnocentSphereを率い、様々な社会問題をエッジのある切り口で舞台作品として贈りだしている西森英行。

同時に、歌舞伎をはじめとする古典作品にも造詣が深く、これまでにも歌舞伎三大名作のひとつ『義経千本桜』を "義経は実は女だった" という切り口でアレンジした『新版 義経千本桜』、同じく歌舞伎の名作を力強い壮大な歴史絵巻として描く『新版 国性爺合戦』など古典に材をとった作品の数々も好評を博しています。

その西森さんが日本を代表する浄瑠璃・歌舞伎作者、近松門左衛門に挑むのが今作『うつろのまこと―近松浄瑠璃久遠道行』。

様々な名作を生み出していく近松自身の物語を縦軸に、

彼が生み出した『出世景清』『曽根崎心中』『心中天網島』の物語を横軸として絡め、

近松がどういう状況で、どういう思いでこれらの作品を生み出していったのか、

手を組んだ竹本座の座頭・竹本義太夫とはどんな関係性の中で、当時の時流をどう掴み、駆け上っていったのか......。

後の世まで語り継がれる作品を生み出していった近松と義太夫の真実を描き出す、渾身の一作になりそうです。

劇中、ピックアップされる近松作品は『出世景清』『曽根崎心中』『心中天網島』の3作。

近松33歳、義太夫35歳という、ふたりが出会い最初に作り上げた『出世景清』を巡る【出世之章】

一世を風靡したものの、その後人気に少しかげりが出てきた近松51歳、義太夫53歳の頃、葛藤の中で傑作『曽根崎心中』を生み出した時代を描く【名残之章】

そして義太夫の死後、近松68歳で次世代の竹本座に書いた『心中天網島』を巡る【生瓢之章】

の3章から成る構造。

そして出演する俳優は、近松の〈現実世界〉を演じるもの、

近松の書いた〈劇中世界〉を演じるものに分かれ、

多重構造の物語を浮かび上がらせていきます。

今回はすべての章を通して出演するキーマン・近松門左衛門を演じる伊藤裕一さんのインタビューをお届けします。

◆ 伊藤裕一 ロングインタビュー ◆

●「西森さんは、実際に江戸まで行って取材をしてると思います(笑)」

――伊藤さんは今回、元禄の三大文豪と謳われる近松門左衛門役を演じられます。お話がきた時は、どんな気持ちでしたか?

「近松門左衛門は、NHK大河ドラマ(1995年の『八代将軍吉宗』)にナビゲーターとして登場するなど、誰もが知っている人物。でも一方で、本人がメインで描かれた作品がそんなにあるわけではないので、自由に作っていくこともできる役なのかなと思いました。その意味では楽しみですが...逆に言うと、僕の作り方次第で間違った近松のイメージを植え付けてしまう可能性もあるから、そこは恐怖でもありますね(笑)」

――プロットを読む限りでは、近松の "演劇人としての情熱" が前面に出る描き方、という印象があります。同じ演劇人として、共感できる部分もあるのでは?

「あるとは思いますが、片や近松門左衛門、片や伊藤裕一なので(笑)、共感できると言ってしまうのは恐れ多いなと。ただやはり、これから演じるなかで、三大文豪と呼ばれる天才がどんなことを感じながら創作していたのかを理解はしていくはず。その上で自分自身の創作活動にあたれるのは、今後の僕にとって大きなことじゃないかと思います」

――伊藤さんご自身は、プロットを読んでどんな第一印象を持たれたのでしょうか。

「最初はやはり難しかったというか、前回出させていただいた『フェイス』(2017年、西森が作・演出を手掛けた伊藤と坂元健児の二人芝居)もそうだったんですが、「西森さんの "本気" を見た」という感じがありました。近松役については、西森さんご自身が投影されているのかな、と。西森さんは綿密な取材をした上で脚本を書かれる方で、解離性同一障害を題材にした前回は、実際に病院にまで行かれたとおっしゃってたんですよ。だから今回はきっと、実際に江戸にまで行かれたに違いないと思ってるんですが(笑)、そんな西森さんが題材に選んだということは、近松もそういう人だったんじゃないかなと。劇中で描かれる3つの近松作品のうち、2つは当時実際に起こった事件を元にした世話物ですが、きっと近松はあまり脚色せずそのまま書いたんじゃないかと想像しています」

――西森さんは今回、いつにも増してじっくりと取材をされたと聞きました。

「うわあ、じゃあ本当に僕が江戸に行かない限り敵わないですね(笑)。『フェイス』の稽古中、「解離性同一障害のことが5分でわかる本があるよ」と言われてお借りしたんですが、それが5冊あったので結果的には25分かかって(笑)。今回もきっと、西森さんはたくさんの資料をお持ちだろうし、聞けば何でも教えてくださるのだと思います。でも教えていただいてばかりというのも悔しいので、「西森さん、これ知ってます?」って言えるくらい(笑)、しっかりと準備をして稽古に臨みたいですね」

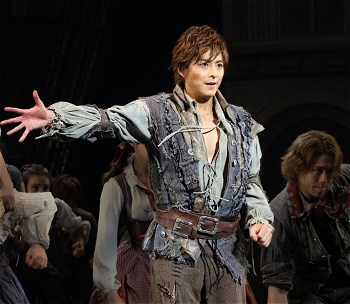

■ミュージカル『1789』2018年版特集vol.5■

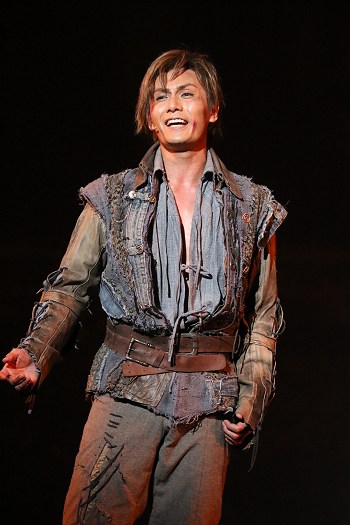

ミュージカル『1789 -バスティーユの恋人たち-』が現在、帝国劇場で上演中。その公演レポートをお届けします!

【公演レポート】

フランス革命に材をとったミュージカル『1789-バスティーユの恋人たち-』が現在、東京・帝国劇場で上演中だ。2012年にフランスで初演、日本では宝塚歌劇団での上演を経て2016年に装いも新たに帝国劇場で上演されたもの。今回はその、好評を博した帝国劇場版の再演だ。キャストも大半が初演からの続投で、さらに一層熱気の高まったステージを魅せている。主人公ロナン、その恋人オランプ、王妃マリー・アントワネットの主要3役がダブルキャスト。それぞれを観た感想を記す。

物語は、18世紀末のパリが舞台。財政は破綻し、搾取される民衆は疲弊しているが、貴族たちは贅沢三昧。民衆たちの不満は高まっている。そんな中、税金滞納を理由に父を貴族に殺された農夫ロナンは、革命運動を牽引しているデムーラン、ロベスピエール、ダントンらと出会い、革命へ身を投じていく。ある日、王妃マリー・アントワネットと、その恋人フェルゼン伯の逢引きに遭遇してしまったロナン。侍女オランプの機転で王妃はその場を逃れるも、ロナンは誤解からバスティーユ監獄に投獄されてしまう。その事件をきっかけにロナンは自身も知らないうちに王室のスキャンダルに深く関り、一方でオランプと次第に惹かれあっていく...。若者たちが"人間が生きることの意味"を問い、より良い世界の実現を目指していく熱い戦いを縦軸に、様々な階層の恋人たちのままならぬ恋を横軸に絡めたドラマチックなストーリーが、ノリの良いロック・ミュージックに乗って描かれていく。

主人公ロナンをダブルキャストで演じる小池徹平、加藤和樹をはじめ、メインキャストは30代前半の俳優が中心。ミュージカルの殿堂・帝国劇場で上演される作品としては異色の、若いカンパニーだ。その若さゆえの思い切りの良さ、ひたむきな熱さが作品中に溢れ、2016年の初演でも"若いパワー"が巻き起こす熱狂が伝わった本作。今回の再演でも初演同様の熱さがほとばしっている。が、若いということは成長も早いということ。ロナン役の小池と加藤がともに、ひとまわりもふたまわりもその存在感を増し作品をどっしりと支えるとともに、他のキャストもそれぞれ成長を感じさせる充実のパフォーマンスを見せ、作品をさらに輝かせた。

▽ 小池徹平

■『うつろのまこと』特別連載 vol.1■

劇団InnocentSphereを率い、様々な社会問題をエッジのある切り口で舞台作品として贈りだしている西森英行。

同時に、歌舞伎をはじめとする古典作品にも造詣が深く、これまでにも歌舞伎三大名作のひとつ『義経千本桜』を "義経は実は女だった" という切り口でアレンジした『新版 義経千本桜』、同じく歌舞伎の名作を力強い壮大な歴史絵巻として描く『新版 国性爺合戦』など古典に材をとった作品の数々も好評を博しています。

その西森さんが日本を代表する浄瑠璃・歌舞伎作者、近松門左衛門に挑むのが今作『うつろのまこと―近松浄瑠璃久遠道行』。

様々な名作を生み出していく近松自身の物語を縦軸に、

彼が生み出した『出世景清』『曽根崎心中』『心中天網島』の物語を横軸として絡め、

近松がどういう状況で、どういう思いでこれらの作品を生み出していったのか、

手を組んだ竹本座の座頭・竹本義太夫とはどんな関係性の中で、当時の時流をどう掴み、駆け上っていったのか......。

後の世まで語り継がれる作品を生み出していった近松と義太夫の真実を描き出す、渾身の一作になりそうです。

劇中、ピックアップされる近松作品は『出世景清』『曽根崎心中』『心中天網島』の3作。

近松33歳、義太夫35歳という、ふたりが出会い最初に作り上げた『出世景清』を巡る【出世之章】

一世を風靡したものの、その後人気に少しかげりが出てきた近松51歳、義太夫53歳の頃、葛藤の中で傑作『曽根崎心中』を生み出した時代を描く【名残之章】

そして義太夫の死後、近松68歳で次世代の竹本座に書いた『心中天網島』を巡る【生瓢之章】

の3章から成る構造。

そして出演する俳優は、近松の〈現実世界〉を演じるもの、

近松の書いた〈劇中世界〉を演じるものに分かれ、

多重構造の物語を浮かび上がらせていきます。

この『うつろのまこと―近松浄瑠璃久遠道行』、げきぴあでは特別連載としてご紹介していく予定ですが、まずは4月某日に行われた、ビジュアル撮影現場に潜入!

【名残之章】に出演、劇中作『曽根崎心中』の主人公・徳兵衛を演じる戸谷公人さんの撮影現場を取材してきました。

◆ 戸谷公人ビジュアル撮影レポート&インタビュー ◆

撮影現場は、こんな雰囲気。

まず驚くのは、この扮装です。

江戸時代を描く作品ですが、和服でもなければ、和を感じさせるものでもありません。

普通に現代のスタイリッシュな洋服です。

ううむ、一体どんな舞台になるのでしょう!?

――2007年から活動してきた「サンプル」は昨年、劇団としては解体し、この『グッド・デス・バイブレーション考』から、松井さんのソロユニットへと"変態"します。その理由やいきさつを、松井さんの言葉で改めて聞かせてください。

松井 わかりやすく言うと、バンドが解散するみたいな感じなんですけど。劇団員もだいたいみんな40を過ぎて、それぞれのやりたいことがいろんな方向に行き始めるようになりました。僕自身も越後妻有(新潟)でワークショップをやったりして、メンバー以外の、演劇を初めてやる方や年配の方と作品を作ることも面白くて。これまでの、いわゆるバンドの固定メンバーと作品を作るってことから、全然違う人と会いたいという気持ちが増えてきたんですね。で、去年がちょうど10周年だったので、ここで解散してみんなが好きなことをしようかと。もちろん、新しいメンバーを入れるってやり方もあったと思うんですけど、そこはやっぱりバンド感覚というか、いつも一緒にいるメンバーとやっていくことを選んでいたので、新陳代謝という方向には進まなかったなとは思っています。もちろん、劇団としてやってきたことに後悔は全然していないんですけど。

――そして、再始動する「サンプル」の第一弾『グッド・デス・バイブレーション考』が間もなく開幕。現在稽古中ですが、感触はいかがですか?

松井 やっぱり面白いですね。今回、戸川純さんをお迎えします。僕の中では歌い手としてのイメージが強い方なので、どんな芝居をされるんだろうと思っていたんですけど、わりと全力で演じてくださる(笑)。役を自分に近づけようと常に考えていて稽古でバーンと出してくる、そういう熱やエネルギーをすごく感じる方で、まずそこがすごくびっくりしました。家族の話なんですけど、周りの人たちもそういう戸川さんに反応しながら作るっていう状況が、一種の家族を生み出しているみたいな感じがします。

――戸川さんへのオファーは、松井さんのアイデアですか?

松井 そうです。これまでキャストは小劇場の中の人たちでやっていたんですけど、サンプルが変わっていくときに、そこをもうちょっと越えて、化学変化を起こしていかないとなって。それが新しく始めるモチベーションでもあるので。そして戸川さんは、僕が大学生ぐらいから曲を聴いていて、ずっと憧れの存在というか。俳優としても強烈な印象があって、戸川さんが出ていた『刑事ヨロシク』(1982年)というドラマがすごく好きでした(笑)。主演の(ビート)たけしさんとの掛け合いが、毎回ほんとに面白くて。

――『グッド・デス・バイブレーション考』は深沢七郎の小説『楢山節考』を下敷きにしていますが、戸川さんありきの企画だったんでしょうか? それとも題材が先に?

松井 『楢山節考』を元にしたいというのは最初からあって、戸川さんの出演が決まってから、戸川さん仕様に話を考えて今に至るという感じですね。原作では母親である戸川さんの役を父親にしているのは、やっぱり戸川さんは性を超えている感じが似合うんじゃないかなって気がしたから。それこそ"変態"じゃないですけど、変身しているっていう状態が。

――『楢山節考』という題材はどこから来たものですか?

松井 これもずっと昔から好きなテーマというか。やっぱり、どう読んでいいかがすごく難しい本だと思うんです。"姥捨て"というのが非常に非近代的で人権的に問題があるようなことだと思うんですけど、でも原作の中ではそういう感覚ではなく、生き物の中に当たり前に組み込まれた生態みたいな感じで書かれている。人が増えたから古い者からいなくなっていくっていう、残酷なんだけど生き物の知恵みたいにも読めるし、ちょっと人間を超えて動物的というか、物語というより"生き物の記録"みたいな。それがずっと引っかかって、好きな部分なんじゃないかなと思います。そして実際に僕自身も子育てと介護に挟まれる世代で、晩婚化や長寿高齢化によって、これからはそれがたぶん普通になる。じゃあそういう今、『楢山節考』的な世界を観てもらったら、観客はどういう風に考えるのかな、感じるのかなっていうのが、やってみようと思った理由です。もうひとつ、共同制作をするKAAT(神奈川芸術劇場)の白井(晃/同劇場の芸術監督)さんと、今埋もれているけどすごく面白いものが日本文学の中に何かあるんじゃないかっていう話を以前にしていたからっていうのもありますね。

――さっきおっしゃった"非近代的"な物語の舞台を近未来に設定したのが、斬新だけれども正解だなという感じがしました。

松井 高齢者がドンと増えた状態の社会で、「新世代に道を開けよう」と、きれいな死を装うような一大キャンペーンが起きたりしたら、なんかノセられていくような感じが近未来で起きてもおかしくない。生も死も国家がコントロールする、個人にまでそういう管理を行き届かせるような社会がわりとすぐ来るんじゃないかなっていう(笑)。人権があるのかないのかっていう『楢山節考』の前近代的な世界は、現代よりも、個人が確実に政府にコントロールされるそういう社会に似ているのかもしれないですよね。そういう意味では、現代は過渡期なのかもしれないですけど。

――作品で描かれている、"恋愛は差別"って感覚がすごく面白かったです(笑)。これだって今、真顔で言い出す人がいてもおかしくないですよね。

松井 だったら合同結婚というか、マッチングされる方が平等だっていう考えはあるのかなと。で、もっと個人的な欲望はバーチャルなもので叶えてくださいっていう(笑)。

――最初は「ありえない!」って思うんですが、「いや、こういうことってあるかもしれない」とだんだん設定に取り込まれていくこの感覚こそ、松井さんの作品の真骨頂ですよね。私は最初に観たのが『地下室』初演(2006年)なのですが、そういう感じを覚えるのは当時から変わらないし、言ってみれば、松井さんが描くテーマのようなことも昔からあまり変わっていない印象です。

松井 全然変わってないです! やっぱり家族や集団っていうものが気持ち悪かったり面白かったりするっていうのを、形を変えてやっているなって感じがします。テーマ的なことは結局、『地下室』の頃からほとんど変わっていない。

――変わらない一方で、"変態"が、サンプルを示す重要なキーワードでもありますよね。形態を変えるという意味合いと、いわゆる異常な状態の"ヘンタイ"の両方の意味合いにおいて。

松井 自分がやっていることって別にヘンタイだとは思っていなかったですけど、やっぱりよく言われているうち(笑)、ここにきて重要なキーワードであるような気がしてきたっていうのはありますね。つまり、「常識としてこうだよね」ってものがひっくり返る瞬間みたいなものを、結局追っているというか。そういう意味では"ヘンタイ(変態)"って、言われてみればそのとおりだなって。

――余談かもしれませんが、"変態(=形態を変える)"を謳う松井さんご自身のルックスが、若いときからほとんど変わっていないのが面白いなと(笑)。サンプルにも松井さんにも、ちょっと時が止まったような感覚があるというか。

松井 そうですかね。これにスーツ着てカメラ提げたら、「典型的な日本人みたい」とはよく言われますが(笑)。

――という意味でも、「サンプル」という名前はぴったりだなと(笑)。

松井 見た目を無理やり変えたりして、「こう見られたい」みたいな感じを出すのは苦手かもしれないです。僕自身が俳優だからなのか、何にでもなれるような気はしているというか。変態するのはあくまで内側で、"変わらないから変わっている"っていうのかな。世の中にあんまり流されないように、とは思っています。そういう意味では逆に考えると、頑固なのかもしれないですね。

--------------------

KAAT×サンプル 「グッド・デス・バイブレーション考」

【公演期間】

2018年05月05日(土)~2018年05月15日(火)

【会場】

KAAT 神奈川芸術劇場 中スタジオ

【作・演出】

松井周

【出演】

戸川純 野津あおい 稲継美保 板橋駿谷 椎橋綾那 松井周

4月23日に初日を迎えた、SUPER ECCENTRIC GIRLSの「華 ~女達よ、散り際までも美しく~」。初日を目前に控えた、主演の河西智美さんに意気込みを聞きました。

ーー今のお気持ちは?

今回の公演の稽古は、本当に時間がなくて大変でした。でも、稽古中はリアル女子会でした。

今も楽屋がそうなのですが女子だけだと話が止まらなくてずっとしゃべってました(笑)

キャスト同志が本当に仲良くなって。

一度もご飯に行く暇もなかったのになんでだろうねって話しているんです。

観に来ることが出来なかった方が「悔しい」と言っていただけるような舞台にしようとキャスト一同やる気満々です。

ーーおねを演じるに当たって意識していることはなんですか。

おね(北政所)は豊臣秀吉の正室でどっしりと、堂々としているイメージがあります。

彼女が抱えている物の大きさを意識しつつ、でも、私らしいおねになるように意識しています。

ーー苦労したところは?

和物に出演するのが初めてですので、まず、言葉遣いや言い回し方に苦労しました。

あと、着物を着た時の所作も一から勉強しました。

でも、稽古場から着物で稽古していると、着物っていいなと思い始めてきました。

結婚式はドレスがいいと思っていましたが白無垢も悪くないなと、予定はまだないですが(笑)

ーー作品の見どころを教えてください。

まず、女性だけのお芝居だということ。

女性が男役もやる公演は、ありますが、必然的に女性だけになるシチュエーションを女性だけで演じています。これは、中々無いことだと思います。殺陣、ダンス、歌満載の戦国時代絵巻「華」を、是非観に来ていただきたいです。

「華 ~女達よ、散り際までも美しく~」は、 4月23日(月) ~ 4月29日(日・祝)まで、紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA にて。チケットは現在発売中。

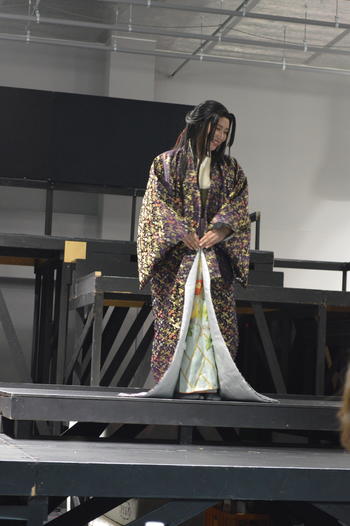

晴れやかな春の日、劇団スーパー・エキセントリック・シアター(SET)のアトリエでは公演が数日後に迫った「華~女達よ、散り際までも美しく~」の稽古の真っ最中。

この日は衣裳やメイク、かつらなどすべて本番さながらに行われる衣裳通しと呼ばれる稽古かあるということでお邪魔させていただいた。

入ってまず目を引いたのは、衣装の荘厳さである。平安時代の十二単のような鮮やかで派手なものとは違い、紫や白、黒を基調としながらそこに散りばめられた無数の華々。普段の練習では、自分の浴衣を稽古場に持ってきて、着物に慣れるよう稽古に取り組んでいるそうだ。

そんな衣裳を身にまとうのは「スーパーエキセントリックガールズ」と呼ばれる劇団SETの魅力的な女性たち。さらにゲストとして、歌手・ミュージカル等で活躍中の河西智」、元タカラジェンヌの花奈澪、夢みるアドレセンスの小林れい、ダンスグループ・Red PrintのMIHO BROWN、Kieである。