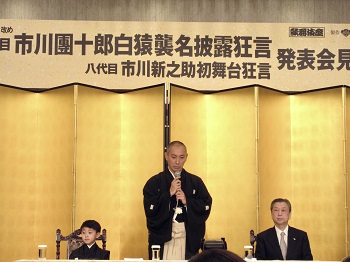

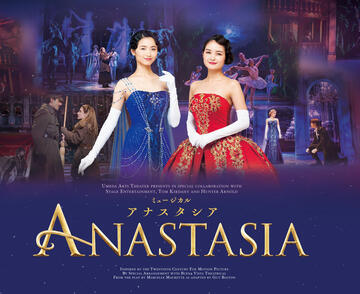

2020年3月、4月に東京と大阪で上演されるミュージカル『アナスタシア』。本作は帝政ロシア時代最後の皇帝ロマノフ2世の末娘で、一族の中でひとり難を逃れたと言われるアナスタシアの伝説をもとにしており、アニメ映画『アナスタシア』に着想を得て制作されたミュージカルです。

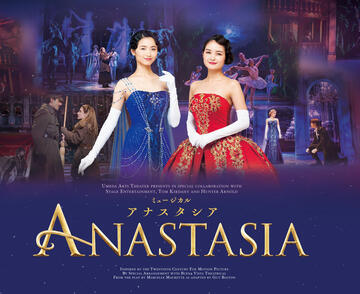

2017年にブロードウェイで開幕し、その後世界各国で上演されてきたこの大ヒット作が、ついに日本上陸。そこでマリア皇太后に仕える伯爵夫人リリーを演じる、朝海ひかるさんに話を聞きました。

――本稽古開始から約1週間とのことですが、その感触、手応えのほどはいかかでしょうか?

「初日に全員で歌入り本読みをしましたが、とにかく音楽が素晴らしく、ミュージカルの醍醐味を堪能した、とても感動的な一日でした。その後は3つの稽古場に分かれて芝居、歌、ダンスのレッスンをしていますが、昨日までにもう3分の2が出来たと聞いてとても驚いて! 私の出番は2幕が主なので、自分の知らない間に作品が出来上がっている...って(笑)。1幕の通しをマリア皇太后役の麻実れいさんと見ていたら、麻実さんが『夢を見ているみたいね』とおっしゃるので、『確かにそうですね』と。改めてすごい作品に参加しているなと実感しました」

――そのスピード感ある仕上がりは、やはり海外スタッフのチームワークの良さが大きいのでしょうか?

「チームワークと、やはりすでに世界各国で幕を開けているので、そのノウハウがあり、段取りが完璧に出来ていらっしゃるんですよね。それでいてちゃんと私たちの状態に合わせてスケジュールを組んでくださいますし、何よりこの作品に対する愛情がとても深い。皆さん子供のように思っていらっしゃるというか、『我々のアナスタシアにようこそ!』って感じで。事務的なところは一切ありませんし、『何かやりたくなったらいくらでも相談してね』という懐の大きさもあるんです」

――海外ミュージカルの中には、制約が厳しい作品も多いですよね。

「そうですよね。でもこの作品はとてもフリーですし、逆に私たちが新しい『アナスタシア』を提案していくことが、これからの課題だなと思います」

――音楽が素晴らしいというお話はありましたが、作品全体の魅力とは?

「やはり史実に基づいたところ、おとぎ話過ぎないところだと思います。ロシア革命での貴族の苦労、祖国を思う気持ちなども描いていますし、主人公のアナスタシアも現代の女性に近い、強い女性として描かれている。単純にめでたしめでたしではない、ひとひねり、ふたひねりされた脚本で、お客さまを飽きさせない展開になっているなと思います」

――演じられるリリー、どういった女性として捉えていらっしゃいますか?

「リリーはロシア貴族の伯爵夫人だったのですが、革命でパリに亡命し、皇太后の侍女として働き始めます。そこで皇太后ととても馬が合い、お仕事も頑張っているんですが、週に1度は羽目を外して鬱憤を晴らしたくなる、みたいな(笑)。そしてかつて愛人関係にあったヴラドと再会し、危ない男だとわかっていても、やっぱり恋愛に流されてしまう。まぁ欲求不満だったんでしょうね(笑)。そういうとてもリアルな、人間らしい女性だと思います」

――リリー役には他に、マルシアさん、堀内敬子さんがキャスティングされています。

「全然違う3人ですね。お互い『全然違うね! 同じようにはやれないもんね』ってケラケラ笑っています (笑)。この3人でよかったなと思いますし、他の役の方も、いろんな出自のキャストの方が集められているんですよね。だからそれぞれの役がひとつの型にはまらないで、一人ひとり自分の色が出せれば、きっと面白いものになるんじゃないかなと思います」

――そして先ほどのお話にもありましたが、宝塚歌劇団の大先輩である麻実さんが、マリア皇太后を演じられます。

「私は9年前に『みんな我が子』という舞台でもご一緒させていただきましたが、当時の私にはまだわからないことがたくさんあったと思うんです。麻実さんの持っていらっしゃるものって誰にも真似出来ないもので、どう役を構築されていかれるかなど、そのプロセスをもう一度学ばせていただきたいと思っています。しかも今回はお付きの侍女役。ずっと一緒にいられるので、やった!という感じで嬉しいです」

――前作『ドクター・ホフマンのサナトリウム 〜カフカ第4の長編〜』では、麻実さんが少女役にも挑戦されていて驚きました。

「そう! 少女から皇太后まで、もう完璧ですよね(笑)。他になかなかいらっしゃらないと思っています」

――間もなく待望の日本初演が開幕しますが、この舞台からお客さまに、どんな時間を提供出来たらいいなと思いますか?

「ひとつのサクセスストーリーという分かりやすい物語の中に、女性の強さや冒険心、挑戦することを忘れない心、そしてさまざまな人生の教訓が隠れワードのように散りばめられています。見た目の豪華さに圧倒されてそれらのワードは見逃しがちですが、決してそれだけではなく素晴らしい脚本に支えられた作品。お客さまにはぜひそれらを受け取っていただけたら嬉しいですね」

取材・文:野上瑠美子

撮影:源賀津己

**************************

【公演情報】

3月1日(日)~28日(土) 東急シアターオーブ(東京)

4月6日(月)~18日(土) 梅田芸術劇場メインホール(大阪)

【東京公演】

■スペシャルカーテンコール

日本初演開幕記念スペシャルカーテンコールを行います!

対象公演

3/1(日) 17:30

3/2(月) 18:15

3/3(火) 18:15

■終演後アフタートークショー

対象公演

・3/5(木) 13:30 葵わかな×木下晴香

・3/6(金) 13:30 木下晴香×海宝直人×石川禅

・3/9(月) 13:30 宝塚トーク(麻実れい×朝海ひかる)

・3/19(木) 13:30 葵わかな×相葉裕樹×大澄賢也

【大阪公演】

■ウィークデーナイトキャンペーン

対象公演

4/6(月)18:00 大阪公演初日カーテンコール

4/8(水)18:00 ご来場者全員プレゼント

4/15(水)18:00 ご来場者全員プレゼント

4/17(金)18:00 スペシャル抽選会

■終演後アフタートークショー

対象公演

・4/8(水) 18:00 大澄賢也×朝海ひかる

・4/15(水) 18:00 相葉裕樹×内海啓貴×石川禅

※登壇者は急遽変更になる場合もございます。予めご了承くださいませ。