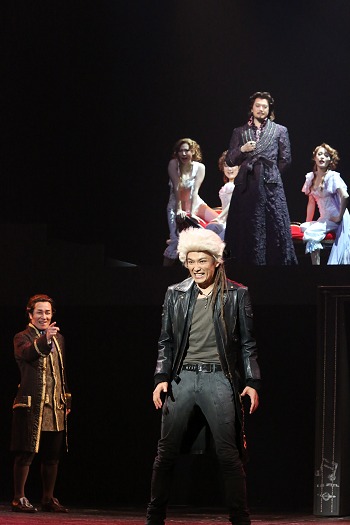

イキウメ「新しい祝日」稽古場レポートが到着!

11/28(金)~東京芸術劇場シアターイーストで、イキウメの新作「新しい祝日」(作・演出 前川知大)が開幕する。

「新しい」、「祝日」と、タイトルは肯定的ともとれる言葉の連なりだが、イキウメの新作となると、そうそうオメデタイだけのものでもなさそうだ。

ある会社、

働き盛りの男が一人で残業している。

男はふと不安に駆られる。

自分はなぜここにいるのだろうと、立ち止まる。

見慣れた社内を見渡していると、いつの間にか道化のような奇妙な男がいることに気がついた。

道化のような男は、会社員の男に現実の見直しを迫る。

今見えてる現実は本物なのかと、その「現実」を壊し始めた。

男は道化に誘われるまま、立場も名前もない「世界」へ入っていく_。

イキウメと前川知大、今年も精力的に活動をした。

2014年、その関連を振り返ると、

2月、イキウメの短篇「賽の河原で踊りまくる亡霊」をベースにした無言劇「SAI NO KAWARA」をカタルシツ名義でTPAM in YOKOHAMAに参加(作・演出 前川、出演 イキウメ俳優部)。

3-4月、前川は、市川猿之助主演のスーパー歌舞伎Ⅱ「空ヲ刻ム者」を作・演出。

5-6月、改訂・新演出によるイキウメ「関数ドミノ」を東京・大阪・新潟で上演。

7-8月、前川脚本、蜷川幸雄演出「太陽2068」が、Bunkamuraシアターコクーンで上演。

7-8月、こどものための舞台「暗いところからやってくる」(前川脚本、小川絵梨子演出、出演イキウメ俳優部)、八都市の公共劇場でのツアー。

そして秋冬の公演が、今回の「新しい祝日」となる。

年の瀬を締めくくるのは、1年ぶりの劇団新作である。

稽古前の時間に劇作・演出の前川氏に話を聞く。

「新しい祝日」にどう取り掛かったのか、その始まりからを迸るように話し出した。

"人間の人生をメチャメチャ抽象化して描いてみる"

「ドラマづくりは皆そうだと思いますが、大まかなプロットを作ったあと、登場人物個々のサブテキストとして出自や背景などの情報をたっぷり詰め込んで膨らませ、台詞を紡ぎ出していく、というのが普段の僕のつくり方。

そのギュウギュウに詰めた個人情報を排し、周囲の人間との関係性だけで一人の人間の人生を抽象化して語る。

そういうものができたら、これまでとは違う『世界』の捉え方ができるのではないかと思ったのが、今回のはじまりでした。

一人の人間の人生を描く。それは、つまり"人がこの世に生まれ落ち、成長とともに変化していく発達段階を追いかける"ということ。

考えてみると"生まれる"ということは、未知の、不可解な世界に投げ込まれるようなものですよね?

そんな寄る辺ない状況で、人がまず探り、身に着けていかなければいけないのが"世界のルール"だと思った。

それこそスポーツのように、既に先人によって決められている条項から、もっと曖昧な暗黙の了解、果ては属する集団のなかで"空気を読む"というような行為まで、人は生きるために必要な大小さまざまなルールを身につけながら成長していく。

そういう風に考えてみると、僕らが生まれ落ちてきたこの現実こそが、これまでイキウメの作品で描いてきた種々の異世界のように見えてくる。

イキウメではこれまで、日常の中に異世界がスーッと侵入して、いつの間にか非日常へと入れ替わってしまう、という構造の作品をつくってきました。

今回の異世界は登場人物にとっての現実や社会です。人生が"人が異世界に馴染んでいく過程"に見えた瞬間、作品がスタートしました」

確かに、人は学びながら成長していく生き物だ。言葉、道具の使い方、他者との関係のつくりかた、集団の中での立ち位置の確保......, etc.

つい先ほどまで当たり前かつ前向きと思っていた学習行為が、「異世界への適応のための学び」と定義されると、途端に剣呑な空気が匂い立つのが興味深い。

"「演劇」とそれを取り巻く「世界」の成り立ちを疑う"

「今回の登場人物は、異世界に迷い込む人と異世界の住人にスッパリ分けられるんです。

迷い込むのは浜田(信也)、安井(順平)の二人。

この二人には自分たちのいるところが舞台上で、両脇に舞台袖があるとか、舞台ツラはここまででその先は客席だとか、"世界"の境界線が見えている。

いわば観客と同じ状況です。

でもそれ以外の登場人物たちは、基本的に演劇で言う"見立て"をしていて、目の前の空間が部屋だと言われれば玄関から出入りし、壁を突き抜けないように歩く。

浜田と安井は次第にそれらルールに気づき、理解し、周囲(異世界)に溶け込むため、ルールに沿った行動をするようになる。

舞台上で浜田たちが『観客と同じように"見えていないものを見る"ようになる』ということが描ければ、演劇を観ている人たちが自然にやっている"見立て"について、『普段僕たちは、日常を浜田たちと同じように見ていますよね』と提示できると思ったんです。

ただ、このメタ構造をどう見せていくかが予想以上に難しくて。

どこまでを物語の内側に入れ、どこまで客席にはみ出していくか、非常に繊細なさじ加減で計らなければいけない。

そこはとにかく、役者たちと実際にやってみながら探していく他ないと思っています」

虚構である戯曲の中に、さらなる虚実の境界を設け、そこを往還しながらドラマを進めることで「演劇」を、その周囲を取り巻く現実の「世界」の成り立ちを疑う。

言葉にすると大仰だが、稽古を見ると前川氏も俳優たちも戯曲中の4つに分けられた人の成長段階、それぞれに設けられた設定とルールにリアリティと不条理の両方を、いかに肉づけするかにただ楽しげに没頭している。ある場面ではスポーツの試合形式を、ある場面では集団心理の歪みをベースにしながら、まるで新しい遊びをつくり出そうとするかのように。

同時に、これまでとはひと味違ったイキウメと、その作品も生まれ出ようとしているのかも知れない。

「新しい祝日」の正体を是非、目撃してください。

(取材・構成 尾上そら)

[東京公演]

11月28日(金) - 12月14日(日) 東京芸術劇場シアターイースト

[大阪公演]

12月19日(金) - 12月21日(日) ABCホール

[作・演出] 前川知大

[出演] 浜田信也 安井順平 伊勢佳世 盛 隆二 岩本幸子

森下 創 大窪人衛 澄人 橋本ゆりか