主に捨てられ朽ちかけた古長屋。劇場という虚構の場に似合わない懐かしさと、生々しさ漂う建物と景観には、けれど生きているものの気配はない。

やがて、舞台に向かってゆっくりと歩く若い男の足音が客席のざわめきを静め、古長屋に生気を吹き込む。そして、彼の後からは10年分の過去を引きずる男が。失われた記憶と捏造された過去。ふたつが出会い、13年ぶりの『唐版 滝の白糸』が幕を開けた。

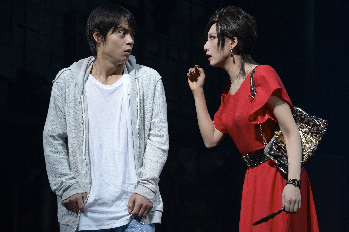

かつて、この長屋に住んでいたという若者アリダ(窪田正孝)と、アリダが10歳のときに彼をかどわかしたと"誤解"された男・銀メガネ(平幹二朗)。芝居は延々と続く、二人の噛み合わない会話から始まる。

かつて二人の間に起きたことは、友愛の証か欲望が引き起こした罪か。確かめようのない昔語りを銀メガネはとうとうとしゃべり続ける。美しいエメラルド色の大蛇、横須賀のドック、追い詰められた路地裏の光景。

それを無邪気に聞き、質問を繰り返すうちアリダにも変化が表れる。彼が開けた心の扉の向こうには母と兄、既にこの世にいない家族との想い出が潜む。幼い頃のショウブの節句、兄弟二人で羨んだアヤメ浴衣。やがて話は同棲相手と心中し、一人だけ逝ってしまった兄と、生き残って兄の子を産んだお甲という女による「現在」へと繋がっていく。エモン掛けがひとつだけ揺れる2階の一室は、かつて兄とお甲が暮らした部屋だという。登場時にはフワフワと所在なさげに見えた窪田は、アリダが失った記憶を辿り覚醒するごとに存在感を増し、幼かった表情にくっきりとした陰影が加わっていくようだ。

だが、二人の会話が現実に触れようとする瞬間、作家の筆は再び虚構へと大きく舵を切る。

突如現れたのは、運んでいるタンスの届け先を忘れてしまったらしい二人組の運送屋。

続いての珍客は、クロレラと酵素を乳酸菌で味つけた「羊水」を売ろうとしている男=羊水屋で、彼はアリダと「羊水」販売の企業を立ち上げる約束をしていたという。

役者とは一味違う呼吸と軽妙さで運送屋を演じた井手らっきょとつまみ枝豆は、得体の知れない緊張感をはらむ劇世界に息継ぎをさせ、20年以上にわたり作者である唐十郎のもとで演じ続けている鳥山昌克の怪演が、笑いと猥雑さを舞台に呼び込む。

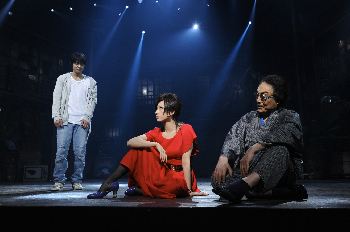

そんな混沌の一幕を挟み、衝撃音とともに劇的な登場を果たすのがお甲(大空祐飛)だ。タンスの上にすっくと立つ凛々しさと華、たっぷりとした情感。宝塚退団から1年ぶりの舞台とは思えない鮮烈なカムバックだ。

お甲が主導して紡ぐ亡き兄をめぐる会話には、虚実判じがたい出来事が並ぶ。そもそも羊水屋と話すアリダは「アリダという名の兄を持つ弟」へとすり替わり、お甲はアリダを「ゴロちゃん」と呼ぶ。若者は、本当は誰なのか。深まる混沌とともにドラマが加速していく。

互いを探り合うような銀メガネとお甲の会話に翻弄され、興奮を隠せず荒ぶるアリダ。普段世話になっている、同じアパートの小人プロレス選手たちの巡業に付き添い、旅費も援助したいと金を無心するお甲。二人が感情を激する一方で、淡々と周囲を煙にまきながら、不意に自身の言動を自嘲気味に苦く振り返る銀メガネの佇まいに、深く役の内面を掘り下げて構築された平の確かな演技が厚みを与えている。

マメ山田を筆頭にした小人プロレス選手役の四俳優の場面も、今作の見所のひとつ。月光に伸びる己の影に「大きいねえ」と嘆息する、その瞬間のもの寂しい抒情は、観客を一人残らず唐作品の最奥部へと引き込んでいく。

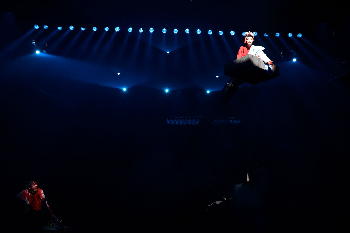

クライマックスは、お甲が金と引き換えに見せようと言う水芸「滝の白糸」。金に執着する銀メガネが、謎の工事人夫の一群とともに掻き消えた後、舞台上は鮮やかな紫紺のアヤメと吹き出す水柱に彩られ、さらにはお甲自身の深紅の血飛沫に染め上げられていく。大音量で流れるのはワーグナーの「ワルキューレの騎行」と戦闘音だ。

命懸けの芸に身を捧げるお甲、鮮血を浴びて恍惚とした表情になるアリダ。お甲を乗せた流しが宙を飛び、意味や物語を凌駕するスペクタクルが舞台上に出現した時、唐戯曲の底に脈々と流れる官能と狂気を大空と窪田は見事に体現していた。

戦闘音を残して舞台は一端闇に沈み、音楽が「カノン」に変わった時、劇場は湧き上がるような拍手で満たされた。キャストが深々と礼をして袖に下がり、鳴り止まぬ拍手に応えて再び登場。二回、三回と同じことが繰り返されたが、それでも観客は納得せず、四回目の登場には演出の蜷川幸雄も舞台に。

一礼の後、そそくさと下手に去ろうとする演出家を追うように、客席通路を舞台に向かう人影が。唐十郎だ! 拍手にさらなる興奮とざわめきが加わった五回目のカーテンコール、その中心に立った唐は、「これは(パート)1。(パート)2をお楽しみに!!」と満面の笑顔で観客に手を振った。

筆一本で世界を翻弄する作家の予告が、本当は何を意味するのか今は分からない。ただ、あの瞬間に『唐版 滝の白糸』という伝説はまた、新たな次元へと更新されたことは間違いない。

写真:細野晋司 文:大堀久美子