■『トロイラスとクレシダ』vol.7■

男女の愛と裏切り、そして国と国の戦いの物語、『トロイラスとクレシダ』。

シェイクスピア戯曲の中でも"問題劇"と呼ばれ、上演機会も非常に少ないこの作品に、演出家・鵜山仁と、浦井健治、ソニン、岡本健一、渡辺徹、吉田栄作、江守徹ら名優たちが挑み、先日千秋楽を迎えた東京公演も、大評判&大入りとなっていました。

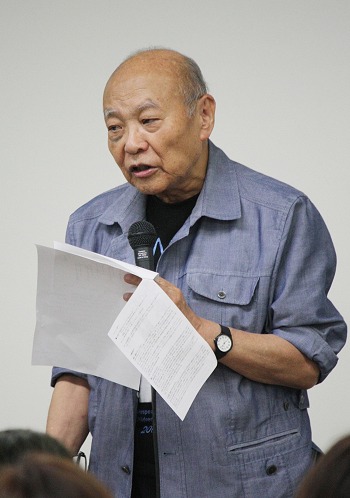

げきぴあではキャストインタビューや演出の鵜山さんのインタビュー、会見レポート等、その魅力を多角的に追っていますが、今回は、シェイクスピア研究者であり、本作の翻訳も手がける小田島雄志さんを講師に迎え開催された朝日カルチャーセンターの講座「『トロイラスとクレシダ』と現代」の模様をご紹介。

ゲストは演出の鵜山仁さんと、主演の浦井健治さん!

講義では、作品を深く味わえそうな、非常に興味深いお話がたくさん飛び出していました。

講義ということでしたので...受講ノート風にレポートしましょう。

以下、小田島先生のお話の要約です。

●問題劇とは何か(小田島さん)

シェイクスピア作品の中で、男女の名前を重ねたものを題名としているものは

『ロミオとジュリエット』『アントニーとクレオパトラ』『トロイラスとクレシダ』

の3本のみ。

前者ふたつははっきりとした"ラブ・トラジェディ"、愛の悲劇ですが、『トロイラスとクレシダ』だけ分類が難しく、19世紀頃から"問題劇"と言われています。

悲劇とは、主人公が死ねばだいたい悲劇になります。

トロイラスもクレシダも最後まで死なないので、愛の悲劇というのはあてはまらない。

一方でヨーロッパの演劇界で"問題劇"と言えば、だいたいがイプセンの問題劇を指します。

社会問題を扱った芝居を"問題劇"と呼ぶ、というのが演劇界の常識。

ただし、シェイクスピアで言うところの"問題劇"は少し違う。

「僕自身が一番わかりやすかったのは、あらゆる芸術家というのは、いい芸術作品を作りたいという欲望をもつ。絵描きはいい絵を描きたいし、作曲家はいい曲を作りたい。劇作家もいい芝居を書きたい。それぞれ芸術家としての意識がある。

ところが、芸術家といっても人間なので、人間として生きている以上、色々な問題に遭遇する。

その時に、芸術家としていい作品を作りたいという意識と、人間とは何かという問題意識と、どちらが上回るか。

シェイクスピアも、人間としての問題をどう考えればいいのかということを考えた。

そしていい作品を書こうという欲望を抑えて、それ以上に人間とは何かを考えたくなったのが、問題劇。いい作品を書くよりも、仮に作品としてめちゃくちゃになっても、問題を強く打ち出していく。

シェイクスピアの問題劇とはそういう性質のもの、というのが僕には一番わかりやすい」と小田島さん。